Análise: O monóxido de carbono é mais um alerta sério para o ciclismo, mas a quantas mais polémicas pode a modalidade sobreviver?

Ciclismosábado, 15 fevereiro 2025 a 10:25

A longa e complexa relação do ciclismo com a melhoria do desempenho sofreu uma nova reviravolta com o anúncio oficial da UCI no início deste mês, que decidiu proibir a inalação de monóxido de carbono (CO) no pelotão. A decisão, que entrou em vigor a 10 de fevereiro de 2025, tem sido um dos temas mais debatidos no desporto nos últimos meses.

Ao contrário de casos anteriores de substâncias proibidas ou de produtos dopantes, a inalação de monóxido de carbono é uma zona cinzenta, controversa mas nunca ilegal. Sejamos realistas, uma "zona cinzenta" do ciclismo vai sempre fazer soar o alarme para a maioria dos adeptos, e a decisão de proibir a utilização de monóxido de carbono foi a decisão correta.

Mas a proibição levanta questões mais amplas sobre a forma como o ciclismo regula as técnicas emergentes de melhoria do desempenho, a ética dos ganhos marginais e se o desporto é capaz de ultrapassar totalmente o seu passado sombrio.

Vamos mergulhar no que é uma situação sombria, complicada e confusa, que incorpora muitas das lutas que o ciclismo ainda enfrenta para superar o seu historial de mácula.

Porque é que os ciclistas começaram a utilizar o monóxido de carbono?

Desempenho. Foi por isso que os ciclistas começaram a utilizá-lo, e o desempenho é a razão da grande maioria das coisas que os ciclistas fazem, tudo é orientado para maximizar o seu desempenho no dia da corrida.

A ciência por detrás da inalação de monóxido de carbono é complexa, mas o seu apelo fundamental é simples: aumenta a massa total de hemoglobina (Hb) de um ciclista, aumentando a sua capacidade de transportar oxigénio através da corrente sanguínea. Mais oxigénio significa melhor resistência, melhor recuperação e maior resistência à fadiga, tudo isto fundamental num desporto em que as margens entre ganhar e perder são mínimas.

Tradicionalmente, os ciclistas que procuram aumentar a produção de glóbulos vermelhos têm recorrido ao treino em altitude ou a câmaras hiperbáricas, que simulam condições de elevada altitude para estimular as adaptações naturais. A respiração com monóxido de carbono oferecia um atalho, permitindo aos ciclistas obter benefícios semelhantes em muito menos tempo.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard foram objeto de escrutínio devido à utilização de monóxido de carbono

Com ciclistas no topo da modalidade, como Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ligados à sua utilização, o método ganhou força no ciclismo profissional. No entanto, o que tornou a inalação de CO tão controversa não foi apenas a sua eficácia, mas também os graves riscos para a saúde que lhe estavam associados.

Porque é que a proibição foi necessária?

A UCI deixou claro que a sua decisão se baseou na proteção da saúde dos ciclistas e não necessariamente na preocupação com a melhoria do desempenho. Ao contrário dos métodos tradicionais de doping, que se centram em vantagens injustas, a respiração a CO representa um risco direto e imediato para quem a utiliza.

O monóxido de carbono é um gás tóxico. Embora seja utilizado em ambientes médicos controlados, a exposição repetida pode provocar dores de cabeça, tonturas, náuseas, confusão e, em casos mais graves, problemas cardíacos, convulsões e até paralisia. O potencial de danos a longo prazo tornou este método muito mais perigoso do que o treino tradicional em altitude, que se baseia na adaptação natural e não na manipulação química.

A palavra natural é crucial aqui, e talvez seja crucial no debate mais vasto sobre o que é ético numa perspetiva desportiva em termos de obtenção de resultados. Será que algo "não natural" é realmente suposto ser utilizado pelos atletas?

A declaração da UCI sublinhava que a exposição repetida poderia conduzir a doenças crónicas. Ao contrário de outras técnicas de melhoria do rendimento, que suscitam sobretudo preocupações de ordem ética ou desportiva, a inalação de CO representa um perigo direto para os atletas que a utilizam.

O desporto tem uma história de ciclistas que levam o seu corpo ao limite absoluto, muitas vezes ignorando a sua saúde a longo prazo em busca do sucesso. Esta proibição obriga o ciclismo a confrontar-se com uma realidade difícil: quando os ganhos de desempenho se sobrepõem à segurança pessoal, o organismo dirigente deve intervir.

A necessidade de regras mais claras

Um dos aspetos mais desconcertantes da controvérsia sobre a inalação de CO foi o facto de nunca ter sido explicitamente ilegal antes desta proibição. Os ciclistas e as equipas operavam numa zona cinzenta, explorando a falta de regulamentação para ganhar vantagem sem violar quaisquer regras antidoping formais.

E as equipas sempre o fizeram e sempre o farão, não só no ciclismo mas em todos os desportos. Encontram uma forma de contornar as regras, ou uma zona cinzenta, e usam-na em seu proveito.

Isto levanta uma questão fundamental: como é que o ciclismo deve lidar com as novas técnicas de melhoria do desempenho que não se enquadram perfeitamente nas definições de doping existentes? A Agência Mundial Antidoping (AMA) ainda não tinha proibido a inalação de CO e, até agora, a UCI não tinha regulamentos claros contra a sua utilização.

Ao atuar de forma independente, a UCI criou um precedente que poderá influenciar a forma como os métodos de melhoria do desempenho serão tratados no futuro. Mas este caso expõe um problema mais vasto na abordagem regulamentar do ciclismo: o desporto reage frequentemente depois de os danos terem sido causados, em vez de abordar proativamente as questões emergentes.

Este não é um problema novo para o ciclismo. O desporto tem uma longa história de lentidão na regulamentação de novas práticas, permitindo a disseminação de métodos controversos antes de os proibir. Quer se trate de transfusões de sangue nos anos 90, do abuso de EPO nos anos 2000 ou do uso de tramadol mais recentemente, o padrão continua a ser o mesmo: os ciclistas aproveitam-se de uma lacuna e só quando a pressão pública aumenta é que as autoridades intervêm.

Esta abordagem reativa prejudica a credibilidade do ciclismo. Quantas outras técnicas de melhoria do desempenho estão atualmente a ser utilizadas que se situam em áreas cinzentas semelhantes? A proibição da respiração de CO pela UCI é necessária, mas o desporto tem de desenvolver uma forma mais estruturada de abordar estas questões, uma vez que esta nuvem negra continua a prejudicar o ciclismo.

O paradoxo dos ganhos marginais

A inalação de CO é apenas mais um exemplo da constante procura de ganhos marginais no ciclismo profissional. Em todas as épocas, as equipas ultrapassaram os limites do aceitável, por vezes dentro das regras, por vezes muito para além delas.

O ciclismo sempre funcionou numa cultura em que pequenas vantagens podem fazer a diferença entre ganhar e perder. Este facto conduziu a inovações de ponta, mas também a abusos generalizados. Num desporto em que as corridas são decididas por fracções de segundo, as equipas explorarão sempre novas formas de ultrapassar os limites.

Na maior parte dos casos, os ganhos marginais ajudam a fazer do ciclismo o desporto que amamos. Os ciclistas esforçam-se até ao limite das suas capacidades, ultrapassando o que pensavam ser possível, para ganhar aquele pequeno 1% extra.

A questão é: onde é que o ciclismo traça a linha?

O problema não se prende apenas com a inalação de CO, mas com a forma como o desporto define o que é aceitável e o que não é. Se a inalação de CO foi proibida devido a preocupações com a saúde, o que dizer de outras práticas médicas questionáveis que podem não ser tão extremas, mas que ainda apresentam riscos? O caso da inalação de CO sugere que o ciclismo carece de uma filosofia coerente sobre a melhoria do desempenho.

Se este desporto quer realmente avançar, deve deixar de esperar que a controvérsia force a mudança e, em vez disso, desenvolver orientações claras para os métodos de treino emergentes antes que se tornem problemas.

Há várias lições que o ciclismo deve tirar deste episódio para não repetir os mesmos erros no futuro. A primeira é que regras pouco claras criam lacunas. Os ciclistas e as equipas tirarão sempre partido das zonas cinzentas não regulamentadas, se acreditarem que isso lhes proporcionará uma vantagem competitiva, e a única forma de o evitar é que os organismos dirigentes atuem preventivamente, identificando novos métodos de treino antes de estes se generalizarem.

Desde os primórdios do doping no desporto, foi sempre essa a dor de cabeça que os organismos dirigentes enfrentaram: os batoteiros (ou, neste caso, os que estão na zona cinzenta) estão sempre um passo à frente.

A segunda lição é que deve ser dada prioridade à saúde em detrimento dos ganhos de desempenho. O facto de os ciclistas estarem dispostos a inalar um gás tóxico para melhorar a sua resistência deve ser alarmante e levanta sérias questões éticas e morais sobre até onde as equipas e os ciclistas estão dispostos a ir.

A terceira e talvez a mais importante lição é que o ciclismo não se pode dar ao luxo de continuar a repetir os erros do passado. A modalidade lutou longa e arduamente para ultrapassar os escândalos de doping dos anos 90 e 2000, mas, uma e outra vez, vê-se enredada em novas controvérsias. Se o ciclismo está empenhado em limpar a sua imagem, deve implementar um quadro regulamentar proativo, em vez de continuar este ciclo de controvérsia e de ações adiadas.

A decisão da UCI de proibir a inalação de monóxido de carbono é um passo importante, mas é apenas uma parte de um problema muito maior. O ciclismo há muito que luta para equilibrar a inovação com a ética e, enquanto as equipas continuarem a procurar novas vantagens competitivas, continuarão a aparecer métodos controversos.

Esta última polémica deve servir de alerta, como se o ciclismo já não tivesse tido o suficiente! A modalidade deve ser mais clara nas suas regras, mais rápida nas suas respostas e mais proativa na proteção dos ciclistas. Se o ciclismo não aprender com este episódio, será apenas uma questão de tempo até que surja a próxima controvérsia na zona cinzenta.

A proibição pode pôr fim ao debate sobre o monóxido de carbono, mas a luta do ciclismo com a melhoria do desempenho está longe de estar terminada.

Leia também

aplausos 0visitantes 0

Últimas notícias

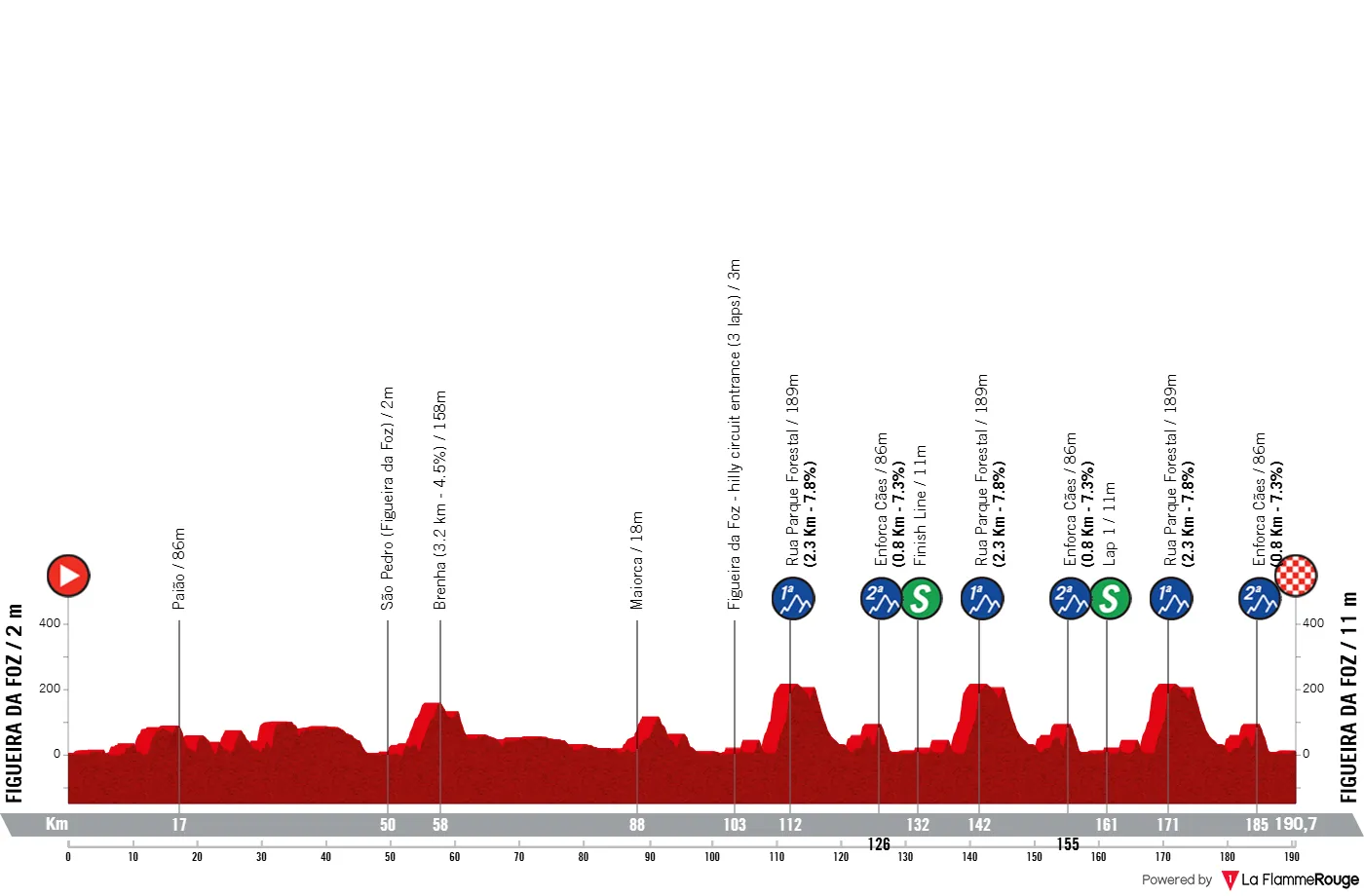

Perfil e Percurso da Figueira Champions Classic 2026

fev. 11, 11:48

0

Notícias populares

Últimos Comentarios

- O ciclismo português está a ser criticado por casos de doping. André Cardoso é um dopado e foi suspenso por 4 anos. Por que é que um patrocinador permite a contratação de um dopado?LucasAthena16-11-2025

- O Simon Yates mudou-se a época passada para a Visma, onde ganhou o giro.nunoalentes29-10-2025

- Portanto, os ciclistas nem sequer correram com a tal "roupa não autorizada" e já são penalizados com 15 pontos UCI?!? Se não autorizam a roupa e querem aplicar uma multa, ainda se entende... Mas penalizar os atletas retirando-lhes pontos??? Isto é roubar na secretaria o que os atletas conquistam na estrada!Cicloviajador18-08-2024

- Mais um, daqui a pouco são eles a fazer pódio com os 3 gajos numa grande voltaCamisolaAmarela24-04-2024

- Grande Ivo!CamisolaAmarela24-04-2024

- Metam o gajo na Visma que daqui a uns anos ele está a pôr o van Aert no banco de suplentesCamisolaAmarela23-04-2024

- Vamos ter Landismo outra vez no Tour!CamisolaAmarela23-04-2024

- Talvez Van Aert tenha acabado a corrida sem desistir não pela "atitude honrada de acabar a prova sem desistir" mas por outros possíveis motivos (só ele sabe o real motivo, mas não deixam de ser hipóteses com lógica): 1) A decisão de levar a corrida até ao fim pode ter sido a decisão de "já que estou aqui e não vou poder lutar por uma boa classificação, vou aproveitar para treinar"... Lembra-me o que Nelson Piquet fez no GP de Portugal de 1985... sem hipóteses de lutar pelos pontos na corrida devido a problemas com o carro, passou o resto da corrida a experimentar soluções no carro, como se faz nas sessões de treino privadas... aproveitando para testá-las em ambiente real de corrida. 2) Se algum patrocinador (Red Bull, por exemplo) lhe pagar em função do número de etapas que terminar, por exemplo, será um bom motivo para terminar, seja em que lugar for...Cicloviajador13-02-2024

Loading